La fortuna di Plinio dalla tarda antichità all’epoca moderna

Eliana Carrara (Università di Genova)

Nicoletta Marcelli (Università di Urbino “Carlo Bo”)

DOI: https://doi.org/10.48241/CARRARA-MARCELLI2020

Pubblicazione: Luglio 2020

Per agevolare il lettore in questo lungo percorso, affascinante ma accidentato, abbiamo pensato di facilitare la sua ricerca o, almeno, di stimolare la sua curiosità inserendo una bibliografia ragionata e in ordine cronologico, al fine di offrire una strumentazione agile ma non troppo stringata su un tema multiforme e impegnativo. Per ulteriori riferimenti bibliografici si rimanda inoltre allo strumento Bibliografia di questo sito.

§.1. L’autore e l’opera

(Eliana Carrara)

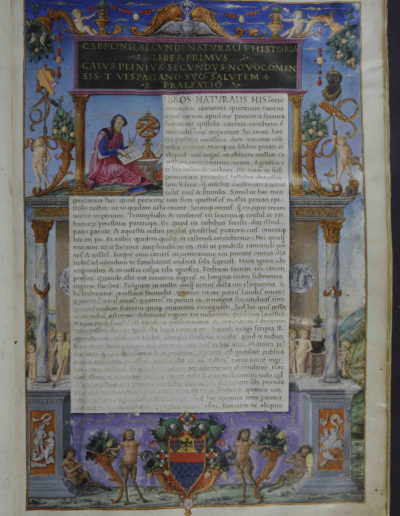

C. Plinius Secundus, o, come più comunemente si dice, per distinguerlo dal nipote, Plinio il Vecchio, nacque a Como (Novum Comum) tra il 23 e il 24 d. C. Giunse giovanissimo a Roma, dove iniziò il suo cursus honorum. Ufficiale di cavalleria in Germania, procuratore nella Gallia Narbonese, e poi in Africa, nella Spagna Tarraconese, nella Gallia Belgica, diviene nel 69 d. C. procuratore imperiale a Roma, un altissimo ufficio che lo metteva in continuo contatto con Vespasiano, prefetto della flotta di Miseno. Nella Prefazione della Naturalis Historia, la sua opera più nota (e l’unica a noi giunta tra le altre sue: De iaculatione equestri, De vita Pomponii Secundi, Bella Germaniae, Studiosus, Dubii sermonis libri VIII, A fine Aufidii Bassi), troviamo infatti la dedica a Tito (39-81 d.C.), figlio di Vespasiano.

Clicca qui per maggiori informazioni

Il principio espositivo va dal più importante al meno importante: così, ad esempio, nella sezione dedicata agli animali la suddivisione per classi comincia dall’uomo, mentre in quella dei metalli il primo è l’oro, il secondo l’argento e il terzo il bronzo. In accordo con la concezione della scienza a Roma, rilevante è l’aspetto o meglio la declinazione pratica di ogni sapere e nozione. L’opera enciclopedica di Plinio è dunque una miniera di notizie di geografia, antropologia, zoologia, botanica, botanica medica e zoologia medica e, dal XXXIII al XXXVII, di mineralogia, della lavorazione dei metalli e degli altri materiali impiegati nelle arti: da qui nacque l’esigenza per l’autore latino di scrivere una storia delle arti antiche.

Approfondimenti

Jahn, O. 1850. “Über die Kunsturtheile des Plinius.” Berichte der sächsichen Akademie der Wissenschaften 2: 105-42.

Furtwängler, A. 1877. “Plinius und seine Quellen über die Bildenden Künste.” Jahrbücher für classische Philologie Suppl. 9: 1-78 (= Furtwängler, A. 1912-1913. Kleine Schriften, herausgegeben von J. Sieveking and L. Curtius. Vol. 2, 1-71. München: Beck).

von Urlichs, L. 1878. Die Quellenregister zu Plinius letzen Büchern. Würzburg: Stahel.

Münzer, F. 1895. “Zur Kunstgeschichte des Plinius.” Hermes 30: 499-547.

Jex-Blake, K. and E. Sellers. 1896. The Elder Pliny’s Chapters on the History of Art. London: Macmillan.

Traube, L. 1898. “Zu Plinius Kunstgeschichtlichen Büchern.” Hermes 33: 345-51.

Detlefsen, D. 1901. “Die eigenen Leistungen des Plinius für die Geschichte der Künstler.” JDAI 16: 75-107.

Ferri, S., a cura di 1946. C. Plini Secundi Naturalis Historiae quae pertinent ad artes antiquorum / Plinio il Vecchio, Storia delle arti antiche. Roma: Palombi.

Bieber, M. 1949. “Pliny and Greco-Roman Art.” In Hommages à Joseph Bidez et à Franz Cumont, 39-42. Bruxelles: Latomus

Coulson, W.D.E. 1976. “The Reliability of Pliny’s Chapters on Greek and Roman Sculpture.”, CW 69: 361-72.

Della Corte, F. 1978. “Enciclopedisti latini.” Opuscula 6: 9-107.

Alfonsi, L., a cura di 1982. Plinio il Vecchio sotto il profilo storico e letterario (Atti del convegno, Como, 5-7 ottobre 1979; Atti della tavola rotonda nella ricorrenza centenaria della morte di Plinio il Vecchio, Bologna 16 dicembre 1979). Como: Banca Briantea.

Conte G.B. 1982. “L’inventario del mondo. Forma della natura e progetto enciclopedico nell’opera di Plinio il Vecchio.” In Gaio Plinio Secondo, Storia naturale, a cura di G.B. Conte. Vol. 1, xvii-xlvii. Torino: Einaudi.

Isager, J. 1986. “Plinio il Vecchio e le meraviglie di Roma. Mirabilia in terris e Romae miracula nel XXXVI libro della Naturalis Historia.” ARID 15: 37-50.

Pigealdus J. and J. Orozius, eds. 1987. Pline l’Ancien, témoin de son temps (Conventus Pliniani internationalis, Namneti 22-26 oct. 1985 habiti). Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.

Isager, J. 1991. Pliny on Art and Society. The Elder Pliny’s Chapters on the History of Art. Odense: Odense University Press.

Baldwin, B. 1995. “The Composition of Pliny’s Natural History.” SO 70: 72-81.

Healy, J.F. 1999. Pliny the Elder on Science and Technology. Oxford: Oxford University Press.

Naas V. 2002. Le projet encyclopédique de Pline l’Ancien. Roma: École française de Rome.

Carey S. 2003. Pliny’s Catalogue of Culture: Art and Empire in the Natural History. Oxford: Oxford University Press.

Melina, G. 2007. “Plinio il Vecchio e la sua storia dell’arte antica.” Ars & Humanitas 1,1: 127-50.

Rouveret, A. 2007. “Ce que Pline l’Ancien dit de la peinture grecque: histoire de l’art ou éloge de Rome?” CRAI: 619-32.

de Angelis, F. 2008. “Pliny the Elder and the Identity of Roman Art.” Res 53-54: 79-92.

Doody, A. 2010. Pliny’s Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge: Cambridge University Press.

Si veda anche la sezione Plinio e l’opera di questo sito web.

§.2. La trasmissione della Naturalis Historia di Plinio dalla tarda Antichità al Medioevo

(Eliana Carrara)

La trasmissione della Naturalis Historia è affidata, per quello che riguarda la tradizione più antica, a pochi manoscritti conservati in porzioni frammentarie. Essi sono i seguenti:

- M = ms. 3.1 (25.2.36; xxv.a.3) della Stiftsbibliothek di St. Paul im Lavanttal (Carinzia), del V secolo d.C.;

- N = ms. Sessoriano 55 della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, del V secolo d.C.;

- O = ms. 1a della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, della metà del V secolo d.C.;

- P = ms. Lat. 9378 (la sola carta 26) della Bibliothèque Nationale di Parigi, della metà del VI secolo d.C.;

- Pal. Chat.= che corrisponde al ms. S 24 (28) della Bibliothèque Municipale di Autun 24 insieme con il ms. Nouv. Acq. Lat. 1629 della Bibliothèque Nationale di Parigi, della metà del V secolo d.C..

In due casi (mss. O e P) essi sono formati da pochissimi fogli di pergamena riutilizzati come materiale per rilegature; negli altri si tratta di palinsesti, ossia di codici scritti due volte dal momento che il supporto scrittorio (generalmente pergamena) veniva eraso per potervi poi scrivervi nuovamente. La porzione più ampia dell’opera di Plinio (libri XI-XV) ci è conservata dal codice palinsesto conosciuto con il nome di Codex Moneus (M), dal nome dello studioso tedesco Franz Josef Mone (1796-1871), conservato nella Stiftsbibliothek di St. Paul im Lavanttal in Carinzia, trattato con reagente chimico per far emergere il testo dell’autore latino.

La tradizione successiva, a partire dall’età altomedievale, è stata divisa dai filologi convenzionalmente in due grandi blocchi in base alla datazione:

- manoscritti vetustiores;

- manoscritti recentiores.

Clicca qui per maggiori informazioni

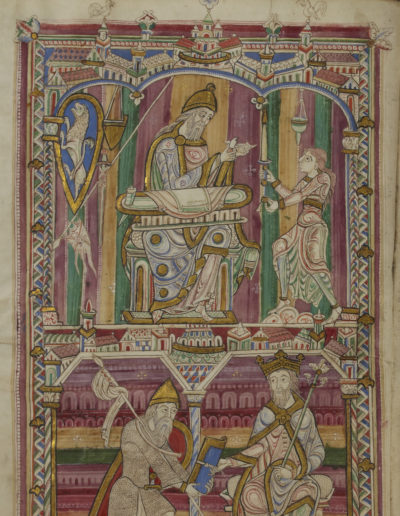

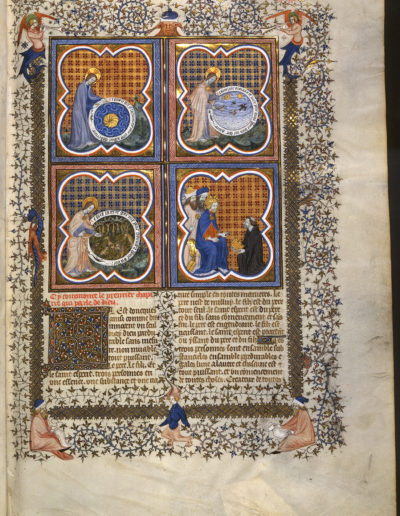

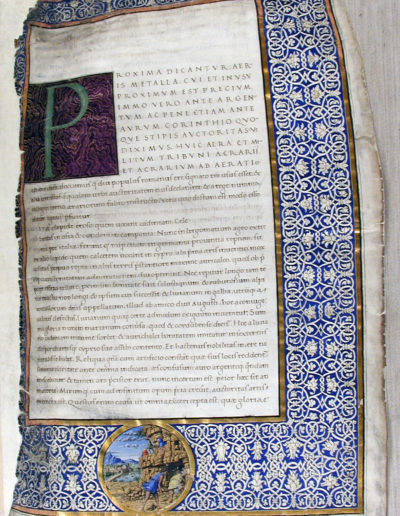

Fra i recentiores si impone per il peso avuto nell’intera trasmissione del testo di Plinio il codice denominato E dai filologi, il ms. Lat. 6795 della Bibliothèque Nationale di Parigi, di area francese e della seconda metà del IX secolo, mutilo purtroppo dei libri dal XXXII in poi. Dal ms. E derivano tutta un’ampia serie di codici, ovviamente incompleti fra cui spicca il ms. 263 della Bibliothèque Municipale di Le Mans (C), un manoscritto della metà del XII secolo, presumibilmente di area inglese, dallo splendido corredo illustrativo e dalle grandi dimensioni della pagina [Fig. 2]. Dimensioni che divengono quasi standard a partire dal XII secolo, come testimonia anche il codice Arundel 98 della British Library di Londra, databile alla seconda metà del secolo [Fig. 3]. Fra i manoscritti illustrati va poi segnalato per la ricchezza delle sue illustrazioni il ms. R I 5 della Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, databile al 1300 circa e proveniente da Bologna.

Approfondimenti

Detlefsen, D. 1860. “Epilegomena zur Silligschen Ausgabe von Plinius Naturalis historia.” RhM 15: 265-88; 367-90.

Reeve, M.D. 2007. “The Editing of Pliny’s Natural History.” RHT 2: 107-80.

Si veda anche la sezione Manoscritti di questo sito.

§.2.1. I lettori tardoantichi e altomedievali di Plinio

La fortuna dell’opera di Plinio non rimase ancorata ai soli codici che, in forme sempre più lussuose a partire dal tardo Medioevo e con un corredo di immagini che divenne via via ancor più ricco e accurato in pieno Umanesimo, ne tramandarono il testo.

Conobbero e citarono Plinio molti scrittori della tarda Antichità e dell’Alto Medioevo, che dunque contribuirono a diffonderne la fortuna, a patto però di selezioni precise (e mirate) e di un progressivo impoverimento della massa sterminata di notizie trasmesse dai 37 libri della Naturalis Historia.

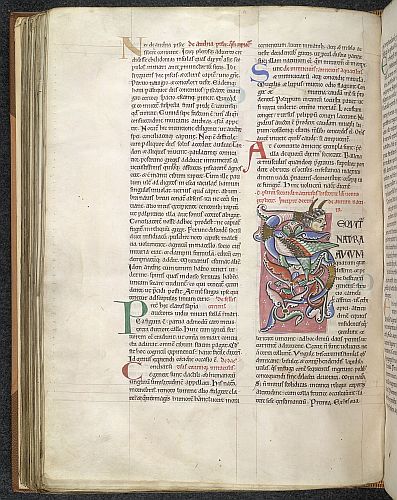

Così accade per i fortunatissimi Collectanea rerum memorabilium di Solino, vissuto nel III secolo, che centonano in forme rapide e sommarie tutti gli elementi fantastici e meravigliosi dei libri iniziali (III-XIII) nonché del XXXVII dell’opera di Plinio [Fig. 4].

Nella forma di un repertorio alfabetico, organizzato per materie si snodano le Etymologiae di Isidoro di Siviglia (vissuto fra VI e VII secolo), che tramandano notizie sul mondo vegetale, animale e minerale desunte da Plinio (e riversate dall’arcivescovo spagnolo nei libri XV de aedificiis et agris e nel XVI de lapidibus et metallis del proprio testo).

Clicca qui per maggiori informazioni

Se nel Liber lapidum seu de gemmis del dotto vescovo francese Marbodo di Rennes (1035 ca.-1123), un poemetto in esametri latini redatto alla fine dell’XI secolo (forse nel 1096), vengono descritte una sessantina di pietre preziose e le loro virtù magiche e terapeutiche, servendosi tra le altre fonti del libro XXXVII della Naturalis Historia, l’inglese Robert of Cricklade (canonico agostiniano di Cirencester, vissuto nel XII secolo) arrivò a redigere una Defloratio historiae naturalis Plinii, che «depurò» l’opera latina da tutte le contaminazioni pagane, riducendola a soli 9 libri di una summa geografica-naturalistica.

Sempre proveniente dalla colta Inghilterra dei Plantageneti, Bartolomeo Anglico (vissuto nel XIII secolo) redasse verso il 1240 gli ampi 19 libri del De proprietatibus rerum, tradotto poi anche in francese [Fig. 6]; nel libro XVI si sofferma, non certo da tecnico, ma con svelta prosa tutt’al più da osservatore di cantieri medievali, sui materiali da costruzioni e gli elementi utili per la vita quotidiana, De lapidibus et metallis. Va evidenziato, dunque, come solo con uno scrittore attivo in pieno XIII secolo faccia ritorno in un testo che si richiama a Plinio (e tanto più a Isidoro di Siviglia) una qualche forma di interesse per argomenti che costituiscono il fare quotidiano di chi pratichi le arti e le forme di artigianato ad esse collegate.

Notizie tratte da Plinio sono infine presenti nelle più importanti opere a carattere enciclopedico del XIII secolo, quali il Liber de natura rerum, redatto in 19 volumi, fra 1230 e il 1245 circa, dal frate domenicano fiammingo Tommaso di Cantimpré, e lo Speculum maius del domenicano francese Vincenzo di Beauvais, terminato entro il 1244 (anche se successivamente rimaneggiato) e composto di tre parti (Speculum naturale, di 32 libri, Speculum doctrinale, di 17, e Speculum historiale, di 31).

Approfondimenti

Chibnall, M. 1975. “Pliny’s Natural History and the Middle Ages”, in Empire and Aftermath. Silver Latin II, edited by Th.A. Dorey, 57-78. London-Boston: Routledge & Kegan Paul.

Frugoni, C. 1982. “La fortuna di Plinio nel Medioevo e nel Rinascimento.” In Gaio Plinio Secondo, Storia naturale, Cosmologia e geografia Libri 1-6, prefazione di Italo Calvino, saggio introduttivo di Gian Biagio Conte. Vol. 1, lix-lxvi. Torino: Einaudi.

Roncoroni, A. 1982. “Plinio tardoantico.” In Plinio il Vecchio sotto il profilo storico e letterario (Atti del convegno, Como 5-7 ottobre 1979; Atti della tavola rotonda nella ricorrenza centenaria della morte di Plinio il Vecchio, Bologna 16 dicembre 1979), a cura di Alfonsi, 151-68. Como: Banca Briantea.

Roncoroni, A. 1984. “L’eredità di Plinio nel passaggio dal Medioevo all’età moderna.” In Plinio, i suoi luoghi, il suo tempo, a cura della Società archeologica comense, 23-39. Como: Società Archeologica Comense.

Mazzini, I. 1986. “Présence de Pline dans les herbiers de l’antiquité et du haut Moyen Âge.” Helmantica 37,112-114: 83-94.

Oroz Reta, J. 1987. “Présence de Pline dans les ‘Etymologies’ de saint Isidore de Séville.” Helmantica 38,115-117: 295-306.

Codoñer, C. 1991. “De l’Antiquité au Moyen Âge: Isidore de Séville.” In L’encyclopédisme, publié sous la direction d’A. Becq, 19-35. Paris: Klincksieck.

Crikeladensis, R. 2002. Defloratio naturalis historie Plinii secundi, edited by B. Näf. Bern: Lang.

di Rennes, M. 2007. Lapidari. La magia delle pietre preziose, edited by B. Basile. 2nd ed. Roma: Carocci.

Campanale, M.I. 2012. “L’auctoritas di Plinio nelle enciclopedie e nei trattati naturalistici dopo il XII secolo.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 114-30. Bari: Cacucci.

Carnevale, L. 2012. “Plinio e Tommaso d’Aquino tra scienza e fede. Note in margine alla Expositio super Iob ad Litteram, 40-41.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 131-52. Bari: Cacucci.

Mastandrea, P. 2012. “Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 9-37. Bari: Cacucci.

Stella, F. 2012. “«Ludibria sibi, nobis miracula». La fortuna medievale della scienza pliniana e l’antropologia della diversitas.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 39-75. Bari: Cacucci.

Tinelli, E. 2012. “La Naturali Historia di Plinio nel De natura rerum di Beda il Venerabile.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 78-104. Bari: Cacucci.

§.2.2. I lettori di Plinio nel Trecento

Sullo scorcio del Medioevo, nella cosiddetta età preumanistica, i libri della Naturalis Historia sono presenti non più soltanto negli scriptoria monastici, cui dobbiamo la trasmissione di molti degli autori classici giunti fino a noi, ma figurano pure negli studioli dei più importanti letterati vissuti nel XIV secolo.

Sappiamo con certezza, grazie ad un appunto redatto sul margine del manoscritto della Bibliothèque Nationale di Parigi, quando Petrarca entrò in possesso di questo testimone frammentario e scorretto dell’opera pliniana: il 6 luglio 1350, mentre si trovava a Mantova [Fig. 7].

L’interesse per Plinio da parte di Petrarca si sarebbe reso tangibile e palese quando venne concretizzato (solo verso il 1366 e dopo molti interventi di limatura e di revisione) il progetto, iniziato nel 1354, del De remediis utriusque fortunae, diviso in due volumi, composti a propria volta da 122 e da 131 dialoghi in cui agiscono come protagonisti alcune figure allegoriche, la Ragione (Ratio), la Gioia (Gaudium), la Speranza (Spes), il Dolore (Dolor) e il Timore (Metus).

Clicca qui per maggiori informazioni

La Naturalis Historia fu ampiamente utilizzata anche da Giovanni Boccaccio nel compilare due fra le sue opere più ampie e di carattere più ambiziosamente erudito, le Genealogie deorum gentilium e il De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus et de nominibus maris liber. Redatte dagli anni della piena maturità dello scrittore di Certaldo fino a quelli più tardi, esse hanno la forma, rispettivamente, di una vasta enciclopedia in 15 libri sulla genealogia delle divinità e degli eroi dell’Antichità e di un repertorio topografico, organizzato per ‘voci’. Boccaccio poté conoscere Plinio grazie soprattutto alla generosità dell’amico Petrarca, che gli prestò il codice da lui posseduto, il ms. Latinus 6802 della Bibliothèque Nationale di Parigi, come testimoniano le annotazioni di mano dell’autore del Decameron che corrono sui margini del manoscritto, spesso accanto a quelle del proprietario. Le note di Boccaccio palesano, inoltre, lezioni del testo pliniano non presenti nel codice parigino ma che spettano, invece, ad un altro testimone, non ancora identificato, della Naturalis Historia, da cui egli trasse molti passi poi confluiti nello Zibaldone Magliabechiano (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco rari 50), un importantissimo documento sulla cultura e sui metodi di lavoro dello scrittore.

Le postille marginali di Petrarca e di Boccaccio costituiscono, dunque, un’attestazione preziosa del tentativo da parte dei due letterati di sanare, per quanto a loro possibile, le numerosissime mende del testo tràdito dell’opera latina, al fine di ottenerne una più proficua comprensione e garantirne una maggiore leggibilità. Sarà questa, non a caso, la grande sfida affrontata dalle generazioni successive di umanisti che, nel corso del Quattrocento, non solo avrebbero affrontato la questione dell’affidabilità dei vari codici a loro disposizione al fine di approntarne un’edizione critica, ma si sarebbero pure incaricati di offrire ad un pubblico di lettori sempre più ampio, grazie alla nascita e alla diffusione della stampa, una versione in volgare della Naturalis Historia.

Approfondimenti

Borst, A. 1994. Das Buch der Naturgeschichte. Plinius und seine Leser im Zeitalter des Pergaments. AbhHeid. Heidelberg: Winter.

Bettini, M. 2002. Francesco Petrarca sulle arti figurative: tra Plinio e Sant’Agostino. Livorno: Sillabe.

Petoletti, M. 2007. “Signa manus mee. Percorso tra postille e opere di Francesco Petrarca.” In L’antiche e le moderne carte. Studi in memoria di Giuseppe Billanovich, a cura di A. Manfredi e C.M. Monti, 451-97. Roma-Padova: Antenore.

Cipolla, S. 2009. “Le ‘mani’ di Petrarca: glosse e disegni autografi del Plinio parigino.” Per leggere 16: 109-56.

Arqués, R. 2010. “L’immagine di Roma fra Petrarca e Boccaccio.” Letteratura & Arte 8: 86-108.

Perucchi, G. 2010. “Le postille di Petrarca a Plinio nel ms. Leiden, BPL 6.” AATC n.s. 61: 65-116.

Perucchi, G. 2013. “Boccaccio geografo lettore del Plinio petrarchesco.” IMU 54: 154–211.

Petoletti, M. 2013. “Boccaccio e Plinio: gli estratti dello Zibaldone Magliabechiano.” Studi sul Boccaccio 41: 257-93.

Reeve, M.D. 2013. “The Text of Boccaccio’s Excerpts from Pliny’s Natural History.” IMU 54: 135-52.

Rosati, G. 2014. “La forma impossibile: le Genealogie e la tradizione mitografica antica.” In Giovanni Boccaccio: tradizione, interpretazione e fortuna. In ricordo di Vittore Branca, a cura di A. Ferracin e M. Venier, 3-17. Udine: Forum.

Rovere, V. 2016. “La struttura e la tradizione manoscritta del De montibus di Giovanni Boccaccio. Prime indagini.” In Nella moltitudine delle cose (Atti del Convegno internazionale su Giovanni Boccaccio a 700 anni dalla nascita, Copenaghen 4 ottobre 2013), a cura di D. Capasso, 122-35. Raleigh: Aonia Edizioni.

§.3. Tradizione manoscritta e circolazione del testo pliniano nel Quattrocento

(Nicoletta Marcelli)

È stato da più parti sottolineato come l’opera di Plinio non sia mai andata perduta né, di conseguenza, sia mai stata riscoperta, come accaduto a molti altri classici dell’antichità agli albori dell’Umanesimo; tuttavia, non sarebbe corretto immaginare la sua trasmissione attraverso i secoli, ivi compreso il Quattrocento, come una linea continua e statica. Piuttosto sembra vero il contrario, per cui la presenza costante della Naturalis Historia nell’orizzonte culturale dell’Europa del Basso Medioevo contrasta con l’impressionante varietà di utilizzo, di fruizione e perfino di valutazione cui fu sottoposta.

Alcune caratteristiche dell’opera ne hanno condizionato sia la ricezione attraverso i secoli sia la sua trasmissione: ad esempio, il fatto più rilevante è che l’opera non fu concepita per essere insegnata nelle scuole, e di fatto non vi entrò mai; in secondo luogo, la divisione in blocchi tematici coerenti ne ha permesso una fruizione per excerpta sulla base degli interessi dei lettori e delle tendenze culturali delle varie epoche. A tutto ciò si aggiunge la oggettiva difficoltà del testo che indusse frequentemente i copisti in errore, al punto che la situazione testuale della Naturalis Historia a tutt’oggi risulta fortemente compromessa da mende e lacune perpetuatesi nel corso dei secoli.

Clicca qui per maggiori informazioni

Sul finire del Medioevo, infatti, già con lo studio di Petrarca (testimoniato dalle sue numerose postille al ms. Latinus 6802 della Bibliothèque Nationale di Parigi, cfr. §. 1.4.), l’approccio cambia. Per gli umanisti, sempre molto sensibili ai problemi linguistici, la Naturalis Historia costituiva una fonte lessicale e letteraria di impareggiabile valore. Plinio difatti attinse pesantemente ed esplicitamente dai primi autori greci e romani, molte delle cui opere sono giunte fino a noi proprio grazie – e talvolta solo – nelle citazioni presenti nella Naturalis Historia. Plinio ha svolto dunque la funzione di repertorio lessicografico quanto mai vasto e al contempo specializzato, in cui reperire termini scientifici non disponibili nella lingua veicolare dell’epoca, cioè il latino medievale, né in altri autori antichi.

Nello studio di Plinio l’introduzione della stampa fu la causa diretta di un grande cambiamento di prospettiva e del proliferare di studi filologici. La Naturalis Historia fu stampata precocemente (l’editio princeps veneziana è del 1469) e conobbe nella seconda metà del secolo numerose altre edizioni compreso il volgarizzamento di Cristoforo Landino. Se i lettori medievali non avevano mostrato particolare disagio nei confronti del testo pliniano nonostante esso fosse infarcito di corruttele e lacune, nella stagione dell’Umanesimo ormai maturo, il problema del restauro testuale della Naturalis Historia divenne cruciale, specie laddove si preparava l’opera per la pubblicazione a stampa e dunque per una sua diffusione ad ampio raggio grazie al nuovo mezzo tecnologico. L’attività emendatoria degli umanisti si basò sia sulla collazione utilizzando manoscritti antichi, sia ricorrendo alla congettura: da questo punto di vista il testo di Plinio ha rappresentato un banco di prova per alcuni dei più importanti eruditi dell’epoca, che posero le fondamenta per la nascita della scienza filologica.

Ma siccome emendare voleva dire anche interpretare e spiegare il testo – specie nel caso della Naturalis Historia particolarmente complesso e a tratti oscuro – l’attività ecdotica fu sovente accompagnata dalla composizione di più o meno sistematici commenti. Un aspetto fondamentale per la diffusione dell’opera è rappresentato dalle numerose epitomi, responsabili spesso della sopravvivenza del testo attraverso i secoli medievali. Se sul piano filologico tali testimonianze occupano un posto secondario ai fini della constitutio textus proprio in virtù del fatto che l’opera nella sua interezza presenta ancora gravi problemi che necessitano di una soluzione, al contrario le epitomi costituiscono un fenomeno altamente rilevante dal punto di vista della storia della tradizione e della diffusione dell’opera nel Basso Medioevo. Tra le più significative, in quanto si presenta come un’abbreviazione che interessa tutti i libri della Naturalis Historia, spicca quella databile al 1422, composta per Paolo Guinigi da Ludovico Guasti.

Resta ancora da fare, e sarebbe quanto mai auspicabile, uno studio mirato sulla tradizione degli excerpta per capire se e in che misura essi abbiano interessato i libri pliniani dedicati alla storia dell’arte prima del moltiplicarsi delle copie integrali dell’opera nel secolo XV. Alla prima metà del Quattrocento sono ascrivibili circa cinquanta manoscritti dell’opera plinana nella sua interezza: il dato, già di per sé significativo in quanto testimonia il vivo interesse per la Naturalis Historia e il crescente numero dei suoi lettori, risulta ancor più rilevante poiché rivela una distribuzione geografica ampia che, per quanto concerne l’ambito italiano, copre di fatto da nord a sud l’intera penisola. Accanto ad aree in cui è documentata la produzione di copie della Naturalis Historia, a volte anche di grande pregio per la lussuosa decorazione, testimonianza di committenza di alto rango, nei maggiori centri di irradiazione dell’Umanesimo quali, ad esempio, Ferrara e Napoli, la trascrizione di nuovi esemplari fu contestuale ad uno studio filologico cui venne sottoposto il testo pliniano oppure ne fu la premessa diretta.

Tra le più significative copie decorate ricordiamo i codici della Malatestiana di Cesena S XI 1, membranaceo, datato 11 ottobre 1446 e S XXIV 5, datato 1451, il primo commissionato da Malatesta Novello, il secondo dal suo medico personale Giovanni di Marco da Rimini; molto interessanti anche i codici sicuramente riferibili all’area di Venezia e Verona (mss. Paris, BNF, Lat. 6806; Paris, BNF, Lat. 6801; Parma, Biblioteca Palatina, Parmense 1278, databile al 1425 circa, la cui decorazione è attribuibile all’artista veneziano Cristoforo Cortese) sempre grazie alla presenza di elementi interni al testo quali subscriptiones dei copisti o gli emblemi dei committenti; non trascurabile neppure la biblioteca federiciana di Urbino in cui spicca il codice BAV, Urb.lat. 245 della metà del ’400.

Nella prima metà del secolo XV il contributo più significativo relativo alle cure filologiche riservate all’opera pliniana e contestualmente alla sua diffusione spetta certamente a Guarino Guarini da Verona. Il suo lavoro sul testo è documentato fin dal soggiorno fiorentino degli anni 1410-1414 come testimoniato dalle postille vergate nel ms. Laurenziano Conventi Soppressi 230 appartenuto ad Antonio Corbinelli presso cui Guarino dimorò in città. È tuttavia consegnato al ms. Ambrosiano D 531 inf., datato 1433, l’esito del suo lavoro coadiuvato da Guglielmo Capello: una nuova “edizione” della Naturalis Historia resa possibile dalla munificenza di Leonello d’Este, marchese di Ferrara e patrono di Guarino. Non è dato di sapere con certezza se a questa impresa editoriale abbia preso parte anche Giovanni Aurispa, come farebbe supporre un accenno contenuto in una lettera che Francesco Filelfo inviò a Niccolò Varrone il 17 novembre 1451, anch’egli alla ricerca di Plinio («emendatissimum Aurispae Guarinique diligentia» Ep. IX 78). In effetti non è da escludere che nel 1445 la richiesta inoltrata da Tommaso Tebaldi, segretario di Filippo Maria Visconti, a Leonello d’Este per avere in prestito un codice di Plinio fosse sì promossa dal duca, ma dietro suggerimento del Tolentinate, il quale all’epoca si trovava già a Milano ed era amico del Tebaldi cui indirizzò varie epistole e a cui dedicò i Convivia Mediolanensia. Com’è noto, Leonello rispose che dei due codici di cui era dotata la sua biblioteca nessuno era al momento disponibile per il prestito e che si doveva attendere il rientro della copia inviata a Cesena, probabilmente usata come testo base per confezionare il codice ultimato nel 1451 per il medico di Malatesta Novello.

I due Plini di cui Leonello parla nella lettera oggi non sono più a Modena: uno dei due potrebbe essere identificabile con quello miniato, definito inamovibile da Leonello e postillato da Guarino per la sua edizione del 1433. Leonello, interpellando l’Aurispa ma con il coinvolgimento probabilmente di altri umanisti, si adoperò per far affluire a corte diversi codici pliniani da mettere a disposizione di Guarino: essi non sono rintracciabili e forse non tutti erano completi, ma è pur sempre molto importante il dato in sé come testimonianza dell’intensa circolazione del testo pliniano a quest’altezza di tempo e in quest’area geografica. Inoltre, la successiva revisione guariniana tràdita dal codice monacense (Clm 11301, datato 1459 testimone di un’ulteriore revisione operata da Guarino poco prima di morire con l’aiuto di Tommaso da Vicenza – copista estense che si sottoscrive nel codice – e dello stesso Capello), attesta l’avvenuto accesso ad altri codici latori di varianti appartenenti a rami diversi della tradizione, il che supporta l’ipotesi che a Ferrara fossero giunti codici pliniani via via sempre migliori, al punto da indurre Guarino ad una seconda revisione del testo terminata solo un anno prima della sua morte.

Il lungo interesse del Veronese per il testo pliniano segnò evidentemente in modo profondo i gusti culturali della corte, tanto che a distanza di alcuni decenni Angelo Decembrio, componendo il dialogo Politia letteraria (libro I par. 7), mise in bocca al duca Leonello, uno degli interlocutori, un lungo discorso su quali fossero i libri più significativi per l’educazione di un gentiluomo e fra di essi spicca proprio Plinio. Ma l’educazione umanistica ricevuta dal giovane duca sotto Guarino e il grande interesse suscitato dal testo di Plinio ebbero effetti tangibili anche nel versante del mecenatismo, per cui Leonello si circondò di artisti quali Pisanello e Cosmè Tura, per i quali sono stati ipotizzati chiari influssi derivanti dall’enciclopedia pliniana.

L’asse Ferrara-Milano per la diffusione di Plinio intorno agli anni Quaranta si inserisce nel quadro di una più vasta circolazione padana e nord italiana che, come abbiamo visto, coinvolge il Veneto e Modena, a testimonianza di un diffuso interesse umanistico-scientifico, almeno nelle corti – quale quella di Malatesta Novello – più attente alla ricerca di testi di difficile reperimento e di un significativo aggiornamento rispetto alle novità librarie umanistiche. Una situazione analoga si registra anche nella raffinata corte dei Gonzaga, in cui il maestro Vittorino da Feltre, grazie anche alla collaborazione con Guarino da Verona, cercò di procurarsi copie di Plinio per la biblioteca di Giovanfrancesco Gonzaga, riuscendoci grazie ai prestiti di altri possessori. Questa fervida circolazione libraria si concretizzò alcuni anni più tardi (1463-1468) con l’allestimento per Ludovico Gonzaga della lussuosa copia – oggi purtroppo gravemente danneggiata – alla cui decorazione e apparato figurativo contribuì forse lo stesso Andrea Mantegna (ms. Torino, Bibl. Nazionale, I.I. 22-23, Fig. 8) negli stessi anni in cui attendeva agli affreschi della Camera picta.

Situazione non dissimile dall’area padana si riscontra alla corte aragonese di Napoli, in cui alla metà del Quattrocento è possibile rintracciare diversi manoscritti appartenuti alla biblioteca di Alfonso il Magnanimo (Holkham Hall, 394; Paris, BNF, Lat. 6804; Valencia, Biblioteca Univ. 691 e 787, quest’ultimo finemente miniato; BAV, Ottob. Lat. 1593-94), mentre sono noti gli interessi suscitati dal testo pliniano in umanisti del calibro di Antonio Panomita (sue tracce sono state rinvenute nella copia già appartenuta a Salutati e a Bruni menzionata più avanti) e di Giovanni Pontano che postillò il codice BAV, Barb. Lat. 143, silloge della seconda metà del Quattrocento, in cui sono documentati i suoi interventi filologici sul testo unitamente ai suoi studi di cosmologia (le annotazioni, infatti, sono concentrate nel libro II della Naturalis Historia).

Un caso a parte nella ricostruzione di questa storia della tradizione è rappresentato dagli altri due principali centri di irradiazione dell’Umanesimo italiano: Firenze e Roma.

Per ciò che concerne la città toscana il ruolo del cancelliere Coluccio Salutati e del celebre bibliofilo Niccolò Niccoli unitamente a Cosimo de’ Medici è fin troppo noto. A Salutati appartenne l’unica copia, benché parziale, dell’opera pliniana (attualmente smembrata in due parti: Oxford, Bodleian Library, Auct. T.I.27 e Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 6798, poi appartenuto a Leonardo Bruni, Antonio Panormita e a Ferrante d’Aragona), presente a Firenze fino agli anni Trenta del Quattrocento insieme col mutilo codice Riccardiano 488 del IX secolo appartenuto al Niccoli. Il primo esemplare completo dell’opera pliniana giunse a Firenze grazie alla rete bancaria di Cosimo il Vecchio, non senza il ruolo determinante giocato proprio da Niccolò Niccoli. Quest’ultimo, infatti, utilizzò per i suoi studi sia il Plinio appartenuto a Salutati sia due copie della propria biblioteca (il già citato Riccardiano 488 originariamente unito al Laurenziano Ashburnham 98 e un’altra copia ad oggi non identificata), ma essendo tutti quegli esemplari incompleti, agì presso Cosimo, affinché si potesse far arrivare a Firenze un esemplare integrale dell’opera. Il progetto andò a buon fine grazie a Gherardo Bueri, il corrispondente del Banco Medici a Lubecca e la copia giunta a Firenze è stata da tempo identificata con i due Plutei della Laurenziana 82, 1 e 82, 2. L’origine nord europea del codice è chiaramente testimoniata dal cartiglio presente in una delle miniature oltre che da una nota di possesso erasa, ma ancora leggibile, in cui si attesta che il libro appartenente ai Domenicani di Lubecca era stato dato in prestito al Bueri per trarne copia. Dai due plutei laurenziani sono discesi altri manoscritti conservati oggi nella medesima biblioteca, fra cui i lussuosi Plutei 82, 3 e 82, 4, commissionati nel 1458 a Vespasiano da Bisticci da Piero di Cosimo, come pure sempre per la famiglia Medici e riferibile alla bottega di Vespasiano è il ms. Harley 2676 della British Library di Londra, trascritto fra il 1465 e il 1467 e destinato alla Badia di Fiesole (Fig. 9). Tra le copie di origine fiorentina di maggiore interesse per la superba decorazione resta, infine, il manoscritto che Pico della Mirandola si fece realizzare nel 1481 dall’illustre copista ferrarese, Niccolò Mascarino, e dal miniatore a tutt’oggi ignoto, chiamato Pico Master (Venezia, Bibl. Naz. Marciana, Lat. VI 245 [2976] Fig. 10, Fig. 11).

Se Firenze fu centro di irradiazione della tradizione manoscritta di Plinio, Roma ebbe un ruolo altrettanto importante nell’ambito della diffusione del testo a stampa. Ovviamente le ragioni di questo fermento editoriale sono da ricercare nella documentata presenza di copie manoscritte nell’Urbe o presso personaggi di spicco gravitanti all’interno dell’ambiente curiale. È il caso, ad esempio, di Enea Silvio Piccolomini, committente del lussuoso BAV Chig. H VIII 260 decorato da Gioacchino de Gigantibus, o del cardinal Bessarione che ordinò la copia pliniana attualmente a Venezia (Marciano Lat. Z 266), o ancora del cardinal Iacopo Ammannati che possedette una copia vendutagli da Pio II nel 1461, da alcuni studiosi identificata con l’esemplare conservato presso il Victoria and Albert Museum di Londra (ms. 1504-1896): il codice fu fatto fare da Goro Lolli Piccolomini, come testimoniato dalla presenza delle sue armi nella lussuosa decorazione, opera di Gioacchino de Gigantibus.

Approfondimenti

Repertori ed opere di carattere generale

Nauert, Ch.G. 1980. “Caius Plinius Secundus.” In Catalogus Translationum et Commentariorum. Mediaeval and Renaissance Latin Translations and Commentaries, edited by P.O. Kristeller, F.E. Cranz and V. Brown. Vol. 4, 297-422. Washington: Catholic University of America Press.

Plinio/Conte = Barchiesi, A., C. Frugoni e G. Ranucci, 1982. “Nota biobibliografica.” In Gaio Plinio Secondo, Storia naturale, I. Cosmologia e geografia Libri 1-6, prefazione di I. Calvino, saggio introduttivo di G.B. Conte, xlix-lxxiv. Torino: Einaudi.

ISTC. The Incunabula Short Title Catalogue. London: The British Library Board.

Edit.16. Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo. Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Manus online. Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Autori e testi quattrocenteschi

Alberti, L.B. 1989. Reprint. L’architettura [De re edificatoria], traduzione di G. Orlandi, introduzione e note di P. Portoghesi. Milano: Il polifilo.

Bartoli L. ed. 1998. Reprint. Lorenzo Ghiberti, I commentarii (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, II, I, 333). Firenze: Giunti.

Bertolini, L. ed. 2011. Reprint. Leon Battista Alberti, De pictura (redazione volgare). Firenze: Polistampa.

Branca V., and Pastore Stocchi M. eds. 1972. Reprint. Angelo Poliziano, Miscellaneorum centuria secunda. 4 Vols. Firenze: Fratelli Alinari, Istituto di edizioni artistiche.

Calvo, M.F. 1532. Antiquae urbis Romae cum regionibus simulachrum. Roma: Valerius Dorichus Brixiensis.

Charlet, J.-L. ed. 2003. Reprint. Niccolò Perotti, Deux pièces de la controverse humaniste sur Pline: édition critique et commentaire. Sassoferrato: Istituto internazionale di studi piceni.

Donati, G. ed. 2006. L’‘Orthographia’ di Giovanni Tortelli. Messina: Centro Interdipartimetale di Studi umanistici.

Finoli A.M., and Grassi L. eds. 1972. Reprint. Antonio Averlino detto il Filarete Trattato di architettura. 2 Vols. Milano: Il polifilo.

Flavio, B. 1471 (ante 26 luglio). Roma instaurata. Roma: Stampatore di Stazio.

Flavio, B. 1473 (ca.). Roma triumphans. Mantova: Petrus Adam de Michaelibus.

Fulvio, A. 1527 (ca.). Antiquitates Urbis. Roma: Marcello Silber.

Grayson, C. ed. 1972. Reprint. Leon Battista Alberti, De pictura (redazione latina). In Opere volgari, Vol. 3, 7-107. Bari: Laterza.

Landino, L. 1476. Historia naturale di Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina. Venezia: Nicholas Jenson.

Martini, F. (di Giorgio), 1967. Reprint. Trattati di architettura, ingegneria e arte militare, a cura di C. Maltese, trascrizione di L. Maltese Degrassi. 2 Vols. Milano: Il polifilo.

Mehus L. ed. 1969. Reprint. Ciriaco d’Ancona, Itinerarium, editionem recensuit animadversionibus ac praefatione illustravit nonnullisque ejusdem Kyriaci epistolis partim editis partim ineditis locupletavit Laurentius Mehus. Bologna: Forni. Originally published in Florentiae: ex novo typographio Joannis Pauli Giovannelli ad insigne palmae, 1742

Merula, G. 1474 (ca.). Emendationes Plinii, Venezia: Johannes de Colonia e Johannes Manthen.

Novati F. ed. 2010. Reprint. Coluccio Salutati, Epistolario. 4 Vols. Roma: Grafica editrice romana (originally published in Roma: Forzani e C. tipografi del Senato, 1891-1911).

Poliziano, A. 1994. Reprint. Miscellaneorum centuria prima. Chiusi: Luì. Originally published in Basileae: apud Nicolaum Episcopium Iuniorem, 1553.

Pontari P. ed. 2011-2017. Reprint. Biondo Flavio, Italia illustrata. 3 Vols. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo.

Pozzi G. ed. 1973-1974. Reprint. Ermolao Barbaro (the Younger), Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam. 4 Vols. Patavii: in aedibus Antenoreis.

Premuda L. ed. 1958. Reprint. Niccolò Leoniceno, De Plinii et plurium aliorum in medicina erroribus liber ad doctissimum virum Angelum Politianum, a cura di L. Premuda. Milano-Roma: Il Giardino di Esculapio.

Studi. Circolazione e tradizione manoscritta del testo pliniano nel Quattrocento

De Marinis, T. 1947. La biblioteca napoletana dei re d’Aragona 2 vols. Milano: Hoepli.

Ullman, B.L. 1963. The Humanism of Coluccio Salutati. Padova: Antenore.

Sabbadini, R. 1964. Reprint. Guariniana: 1. Vita di Guarino veronese, 2. La scuola e gli studi di Guarino veronese, edited by M. Sancipriano. Torino: Bottega d’Erasmo. Original edition, La scuola e gli studi di Guarino Guarini veronese con 44 documenti, Catania: Tip. F. Galati, 1896.

Ruysschaert, J. 1968. “Miniaturistes ‘romains’ sous Pie II.” In Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II. Silvio Piccolomini, papa Pio II (Atti del Convegno per il Quinto Centenario della morte e altri scritti), 245-82. Siena: Accademia degli Intronati.

Ullman, B.L. and Ph.A. Stadter, 1972. The Public Library of Renaissance Florence: Niccolò Niccoli, Cosimo de’ Medici and the Library of San Marco. Padova: Antenore.

Di Benedetto, F. 1972. “Il Plinio laurenziano proviene veramente da Lubecca.” In Studi classici in onore di Quintino Cataudella. Vol. 3, 437-45. Catania: Edigraf.

Nauert, Ch.G. 1979. “Humanists, Scientists and Pliny: changing Approaches to a classical Author.” AHR 84,1: 72-85.

Branca, V. 1981. “Poliziano e la libreria medicea di San Marco.” In Miscellanea Augusto Campana. Vol. 1, 167-87. Padova: Antenore.

Armstrong, L. 1983. “The illustration of Pliny’s Historia naturalis: manuscripts before 1430.” JWarb 46: 19-39.

Stadter, Ph.A. 1984. “Niccolò Niccoli: winning back the Knowledge of the Ancient.” In Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a cura di by R. Avesani, M. Ferrari, T. Poffano, G. Frasso e A. Sottili. Vol. 2, 747-64. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.

De la Mare, A.C. 1986. “Vespasiano da Bisticci e i copisti fiorentini di Federico.” In Federico di Montefeltro. Lo stato le arti la cultura, a cura di G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini e P. Floriani. Vol 3, 81-96. Roma: Bulzoni.

Sconocchia, S. 1986. “Codici di medicina antica della biblioteca di Federico.” In Federico di Montefeltro. Lo stato le arti la cultura, a cura di G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini e P. Floriani. Vol 3, 149-73. Roma: Bulzoni.

Cherchi, P. e T. De Robertis, 1990. “Un inventario della biblioteca aragonese.” Italia Medioevale e Umanistica 33: 109-347

Savino, E. 1995. “I due Plinii Naturalis historia della Malatestina.” In Libraria Domini. I manoscritti della Biblioteca Malatestiana: testi e decorazioni, a cura di F. Lollini e P. Lucchi, 103-14. Bologna: Grafis Edizioni.

D’Urso, T. 2002. “Un manifesto del ‘classicismo’ aragonese: il frontespizio della Naturalis historia di Plinio il Vecchio della Biblioteca di Valenza.” Prospettiva 105 (gennaio): 29-50.

Davies, M. 2002. “Per l’esegesi di Plinio nel Quattrocento.” In Nel mondo delle postille, edited by E. Barbieri, 125-52. Milano: C.U.S.L.

Giazzi, E. 2004. “Un episodio della fortuna dei due Plinii fra Trecento e Quattrocento: Domenico Bandini di Arezzo.” In Analecta Brixiana. Contributi dell’Istituto di Filologia e storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a cura di A. Valvo e G. Manzoni, 49-73. Milano: V&P Strumenti.

Rollo, A. 2004. “Sulle tracce di Antonio Corbinelli.” Studi medievali e umanistici 2: 25-95.

Rinaldi, M. 2006. “Un codice della Naturalis Historia annotato da Giovanni Pontano.” Studi medievali e umanistici 4: 161-202.

Nebbiai-Dalla Guarda, D. 2007. “Lecteurs de Pline l’Ancien du Moyen Age à l’humanisme: l’apport des sources pour l’histoire des bibliothèques.” In Os clássicos no tempo. Plínio, o Velho, e o Humanismo Português (Actas de colóquio internacional Lisboa, 2006, Março, 31), coordenação A.A. Nascimento, 45-64. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos.

Reeve, M.D. 2007. “The editing of Pliny’s Natural History.” Revue d’histoire des textes 2: 107-180.

Reeve, M.D. 2007. “The Ambrosiani of Pliny’s Natural History.” In Nuove ricerche su codici in scrittura latina dell’Ambrosiana (Atti del convegno, Milano 6-7 ottobre 2005), a cura di M. Ferrari e M. Navoni, 269-80. Milano: Vita e Pensiero.

Guerrieri, E. 2010. “Spunti filologici dall’Epistolario di Coluccio Salutati.” In Coluccio Salutati e l’invenzione dell’Umanesimo (Atti del convegno internazionale di studi, Firenze 29-31 ottobre 2008), a cura di C. Bianca, 231-81. Roma: Edizioni di storia e letteratura.

Corfiati, C. 2012. “Lettori della Naturalis Historia di Plinio a Napoli nel Rinascimento.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 251-76. Bari: Cacucci.

Reeve, M.D. 2012. “Excerpts from Pliny’s Natural History.” In Ways of approaching Knowledge in late Antiquity and the early middle Ages: Schools and Scholarship, edited by P. Farmhouse Alberto and D. Paniagua, 245-63. Nordhausen: Traugott Bautz.

Fig. 8

Manoscritto pliniano realizzato per Ludovico Gonzaga, 1463-1468. Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, ms. J.I.22-23, c. 469r.

Fig. 9

Manoscritto riferibile alla bottega di Vespasiano da Bisticci, 1465-1467. Londra, British Library, ms. Harley 2676, f. 19r.

Fig. 10

Manoscritto commissionato da Pico della Mirandola, 1481. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat. VI. 245 (2976), f. 3 (115).

§.3.1. Le imprese editoriali del secondo Quattrocento: il testo di Plinio come «laboratorio filologico»

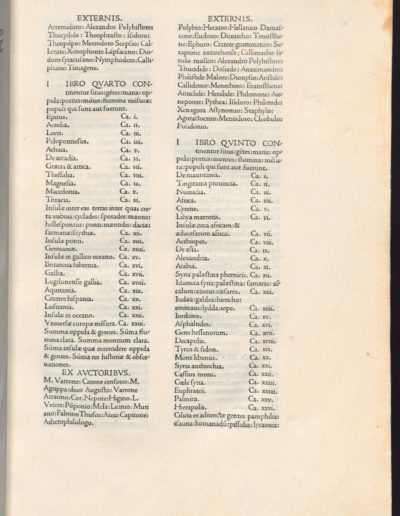

Com’è noto, la princeps pliniana vide la luce a Venezia nel 1469 (ISTC ip00786000) per i tipi di Giovanni da Spira: sebbene non vi sia alcuna indicazione circa la responsabilità editoriale o la provenienza del testo, è stato appurato che esso deriva dal ms. parigino BNF, Lat. 6805. L’anno successivo a Roma uscì la prima vera edizione critica del testo pliniano curata da Giovanni Andrea Bussi, vescovo di Aleria, che si era avvalso delle competenze di Teodoro Gaza in materia di greco (Sweynheym e Pannartz, ISTC ip00787000, con ristampa veneziana di Nicolaus Jenson nel 1472 ISTC ip00788000).

Le varie fasi della constitutio textus operata dagli editori è ad oggi ricostruita grazie alla sopravvivenza di due dei tre codici utilizzati per la preparazione dell’edizione. Sfortunatamente il pionieristico lavoro all’indomani della sua uscita suscitò un nugolo di critiche che attaccavano la validità delle scelte filologiche compiute, soprattuto relativamente ai numerosi punti in cui il testo pliniano era mendoso ed era stato sottoposto ad interventi emendatori. Uno dei protagonisti di queste polemiche fu, oltre a Giorgio Merula che per primo criticò pesantemente l’operato degli editori (Emendationes in Virgilium et Plinium, 1471), Niccolò Perotti, il quale nel suo violento attacco giunse perfino – forse non a torto – a invocare l’istituzione di una forma di controllo sull’editoria dei classici a Roma.

Clicca qui per maggiori informazioni

Nonostante l’immane lavoro di revisione compiuto, anche il Plinio di Perotti fu passato, per così dire, a fil di spada dalle critiche, in particolare da Domizio Calderini che, con le sue Observationes, segnò un punto di svolta nella filologia umanistica quattrocentesca, adottando un atteggiamento critico nei confronti del fervore delle edizioni a stampa dei classici a Roma: tra l’ottimismo trionfalistico della prima ora e la forte censura di Perotti, Calderini si distinse per una posizione mediana, che fece dell’uso dei manoscritti antichi uno dei suoi strumenti di lavoro privilegiato, sovente accompagnato dal ricorso a testimonianze di fonti parallele.

Il testo pliniano fu nuovamente oggetto di edizione critica a Parma nel 1476 (ISTC ip00790000, ristampata più volte dal 1479 al 1491), operazione fino a qualche tempo fa attribuita a Filippo Beroaldo il Vecchio, ma di recente ascritta a Girolamo Bologni.

Sullo scorcio del secolo, infine, uscirono l’edizione di Giovanni Britannico, stampata dai suoi fratelli Angelo e Giacomo titolari della tipografia (Brescia, 1496, ISTC ip00797000), e quella di Giovan Battista Palmari (Venezia, Bernardino Benalio, 1498, ISTC ip00799000) che includeva anche le preziosissime Castigationes Plinianae di Ermolao Barbaro.

Non c’è dubbio che il capitolo più interessante relativo al testo pliniano e alla sua fortuna sul finire del secolo sia stato rappresentato dall’impegno profuso a livello filologico da Angelo Poliziano e da Ermolao Barbaro nel tentativo di restaurare un testo martoriato dagli errori dei copisti – e talvolta anche degli editori quattrocenteschi – allo scopo di porlo al centro delle discussioni scientifiche, storiche, linguistiche soprattutto sul piano delle corrispondenze tra latino e volgare, impegno titanico cui, come vedremo, contribuì anche Cristoforo Landino con il suo volgarizzamento dell’opera pliniana.

Poliziano, com’è noto, non pubblicò mai un vero e proprio commento alla Naturalis Historia, ma che il suo interesse per quel testo sia stato accesissimo è testimoniato dai molti materiali superstiti, a partire dal lavoro di collazione – operata sull’edizione del 1473 conservata ad Oxford, Bodleian Library, Auct. Q.I.2 e sui codici fiorentini già menzionati Pluteo 82, 1 e 82, 2, Riccardiano 488 e il celebre codice già appartenuto a Salutati e Bruni (Oxford, Bodleian Library, Auct. T. I 27 e Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 6798) – per proseguire con le recollectae per un corso universitario non ufficiale, tenuto su richiesta di alcuni studenti inglesi e portoghesi tra il 1489 e il 1490 (ms. 754 della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco), per approdare, infine, ai capitoli della prima centuria dei Miscellanea che risultarono arricchiti dal confronto-scontro innescato dall’uscita delle Castigationes Plinianae di Ermolao Barbaro.

Il lavoro sull’opera di Plinio non rappresentò solo un ambito entro cui i singoli protagonisti poterono fare sfoggio della loro acribìa filologica, ma costituì una sorta di vero e proprio campo di battaglia entro cui le scuole accademiche difesero strenuamente le loro posizioni metodologicamente contrapposte. Sull’onda delle intense discussioni testuali, lo studio dedicato alla Naturalis Historia nella seconda metà del Quattrocento finì per aprire un altro versante di disputa che dal piano più strettamente ecodotico sfociò nella polemica in seno all’arte medica che vide come protagonista Niccolò da Lonigo, medico e professore allo studio di Ferrara dal 1464. Pur partendo da solide basi filologiche, la prospettiva da cui muoveva il Leoniceno non era tanto quella di restaurare la correttezza del testo in sé, ma di sottoporlo alla verifica dell’esperienza per determinare l’esattezza e l’affidabilità delle teorie pliniane: un approccio insomma più critico nel merito, favorito anche dalla maggiore accessibilità dei testi greci originali su cui era fondato quello pliniano. Nel 1490 il Leoniceno indirizzò a Poliziano la lettera con cui inviava il De Plinii et plurium aliorum in medicina erroribus liber, ricevendone apprezzamenti pur non senza qualche riserva, e nel 1492 fu la volta del De Plini et aliorum in medicina erroribus, sempre indirizzato a Poliziano, in cui il medico metteva in guardia i propri colleghi dall’affidarsi troppo ciecamente al testo antico col rischio di incorrere in effetti disastrosi tanto sul piano delle diagnosi quanto su quello della cura delle malattie. In altre parole, Leoniceno spostò la critica a Plinio dal piano puramente testuale e filologico a quello del contenuto, che necessariamente a suo parere doveva essere sottoposto al vaglio critico, supportato dal confronto con la pratica esperienziale.

Nel 1493, su sollecitazione di Poliziano, si inserì nella disputa Pandolfo Collenuccio che compose la Pliniana defensio adversus Nicolai Leoniceni accusationem, in cui si prendevano in esame i passi della Naturalis Historia additati da Leoniceno come errati per confutare la validità delle argomentazioni di quest’ultimo e al fine di ribadire l’auctoritas assoluta del testo pliniano.

Un capitolo molto importante di questa diatriba fu scritto, com’è noto, da Ermolao Barbaro con le sue Castigationes Plinianae, pubblicate tra il 1492 e il 1493 – proprio negli stessi anni in cui si andava innescando la polemica appena citata: l’umanista nella sua monumentale opera passò al vaglio il testo pliniano per emendarne i circa 5000 loci corrotti, potendo nella maggioranza dei casi imputare le corruttele presenti nel testo agli accidenti di trasmissione o agli errori dei copisti. Il ricorso a molti manoscritti della tradizione gli consentì di restaurare il testo, ma l’aspetto certamente più innovativo del suo lavoro fu il ricorso alle fonti antiche usate da Plinio – per il versante storico artistico, ad esempio, Vitruvio – che gli permisero di intervenire migliorando il testo nel loci in cui la tradizione era compatta nel tramandare l’errore.

Qualche esempio sarà utile per dare un’idea della qualità e della portata del lavoro di Barbaro: il termine “epictylia”, privo di significato diventò il più congruente “epistylia”, cioè gli architravi dell’edificio (NH XXXV xlix 172); oppure l’assurdo “carsatides” si trasformò nel più familiare “caryatides” ovvero le colonne in foggia di donne prigioniere (NH XXXVI iv 23); infine, grazie all’uso che Plinio fa del testo di Vitruvio nel libro XXXVI, Barbaro riuscì a capire che il capitello ionico era un terzo dello spessore della colonna. Il cruciale lavoro dell’umanista costituì, fra le altre cose, anche un ridimensionamento delle critiche avanzate da Niccolò Leoniceno all’opera pliniana, poiché il medico non aveva compreso che molti degli errori da lui ascritti al grande classico dovevano in verità essere attribuiti alla corruzione insita nella tradizione manoscritta e all’imperizia dei copisti. Ma certamente uno degli aspetti più importanti delle Castigationes è rappresentato dalle rettifiche lessicografiche in ambito artistico e di conseguenza il suo enorme impatto circa la corretta interpretazione e ricostruzione degli edifici e delle opere antiche.

Approfondimenti

Sabbadini, R. 1900. “Le edizioni quattrocentistiche della ‘Storia Naturale’ di Plinio.” SIFC 8: 439-48.

Marucchi, A. 1968-1969. “Note sul manoscritto [Vat. lat. 5991] di cui si è servito Giovanni Andrea Bussi per l’edizione di Plinio del 1470.” RHT 15: 175-82.

Casciano, P. 1980. “Il ms. Angelicano 1097, fase preparatoria per l’edizione di Plinio di Sweynheym e Pannartz (Hain 13088).” In Scritture, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi (Atti del seminario, 1-2 giugno 1979), a cura di C. Bianca, P. Farenga, G. Lombardi, A.G. Luciani and M. Miglio, 383-94. Città del Vaticano: Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica.

Monfasani, J. 1988. “The First Callfor Press Censorship. Niccolò Perotti, Giovanni Andrea Bussi, Antonio Moreto and the Editing of Pliny’s Natural History.” RnQ 41: 1-31.

Fera, V. 1995. “Un laboratorio filologico di fine Quattrocento: la Naturalis Historia.” In Formative Stages of Classical Traditions: Latin Texts from Antiquity to the Renaissance (Proceedings of a Conference held at Erice, 16-22 October 1993, as the 6th Course of International School for the Study of Written Records), edited by O. Pecere and M.D. Reeve, 435-66. Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto Medioevo.

Fera, V. 1996. “Poliziano, Ermolao Barbaro e Plinio.” In Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro (Atti del Convegno di studi in occasione del quinto centenario della morte dell’umanista Ermolao, Venezia 4-6 novembre 1993), a cura di M. Marangoni e M. Pastore Stocchi, 193-234. Venezia: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

Campanelli, M. 2001. Polemiche e filologia ai primordi della stampa: le Observationes di Domizio Calderini. Roma: Edizioni di storia e letteratura.

Lo Monaco, F. 2002. “Apografi postillati del Poliziano: vicende e fruizioni.” In Talking to the Text: Marginalia from Papyri to Print (Proceedings of a conference held at Erice, 26 September-3 October 1998, as the 12. course of International school for the study of written records), edited by V. Fera, G. Ferraù and S. Rizzo. Vol. 2, 615-48. Messina: Centro interdipartimentale di studi umanistici.

Monti, C.M. 2003. “Matteo Rufo, la patria di Plinio e un manoscritto di dedica passato in tipografia.” In Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna, edited by V. Grohovaz, 203-54. Brescia: Grafo.

Severi, A. 2010-2011. “Il giovanile cimento di Filippo Beroaldo il Vecchio sulla Naturalis historia di Plinio: la lettera a Niccolò Ravacaldo.” Schede umanistiche 24-25: 81-112.

Charlet, J.-L. 2011. “La réception de l’Histoire Naturelle de Pline dans le Cornu copiae de Nicolas Perotti.” In Pline l’Ancient à la Renaissance Transmission, réception et relecture d’un encyclopédiste antique (Actes du colloque international Besançon 25-28 mars 2009). Vol. 1, 237-58. AIHS 61,1-2, 166-167 (juin-décembre).

Raffarin-Dupuis, A. 2011. “L’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien dans le processus de reconstruction de Rome à la Renaissance. Le cas particulier des manuscrits Parisinus Latinus 6798 et 6801.” In Pline l’Ancient à la Renaissance Transmission, réception et relecture d’un encyclopédiste antique (Actes du colloque international Besançon 25-28 mars 2009). Vol. 1, 57-72. AIHS 61,1-2, 166-167 (juin-décembre).

Rozzo, U. 2011. “La fortuna della Naturalis Historia di Plinio nell’editoria del XV secolo.” In Pline l’Ancient à la Renaissance Transmission, réception et relecture d’un encyclopédiste antique (Actes du colloque international Besançon 25-28 mars 2009). Vol. 1, 73-113. AIHS 61,1-2, 166-167 (juin-décembre).

Piras, L.A. 2016. “Le dispute filologiche sulla Naturalis Historia di Plinio in Vecchio fra Quattrocento e Cinquecento.” Schifanoia 50-51: 169-76.

§.3.2. L’antiquaria e la trattatistica d’arte di fronte al testo di Plinio il Vecchio

Ciriaco di Filippo de’ Pizzicolli, detto Ciriaco d’Ancona, è stato il primo italiano del Rinascimento a collegare alcune rovine presenti nei paesi del bacino del Mediterraneo con i passi pliniani. Nelle lettere e negli appunti scritti durante i suoi viaggi identificò alcuni edifici come le meraviglie orientali menzionate nel libro XXXVI della Naturalis Historia e contribuì a contestualizzarle fisicamente, determinandone le dimensioni e abbozzandone le facciate, cosa che sarebbe stata impossibile per i suoi contemporanei che non avevano visitato i siti stessi. Mentre autori della sua stessa generazione, come Alberti e Filarete, fusero diversi passaggi dalla Naturalis Historia, creando edifici compositi per rievocare la magnificenza dell’antichità, Ciriaco, proprio perché ebbe modo di visitare gli edifici descritti da Plinio, ebbe un approccio molto più concreto e visivo al testo antico. Al contrario di altri umanisti che, come lui, viaggiarono verso est e che furono interessati quasi esclusivamente a collezionare manoscritti, Ciriaco fu invece affascinato dagli aspetti architettonici dell’antichità e si dedicò alla loro registrazione su carta sotto forma di descrizione o di disegni. Ciò che lo distingue maggiormente dai contemporanei è l’ampio ricorso alle fonti antiche sulla topografia e sull’architettura del vicino Oriente.

Clicca qui per maggiori informazioni

Per l’importanza della sua opera, che abbraccia le più disparate discipline del sapere, e non ultimo per l’impossibilità di collocare geograficamente la sua figura in un’area ben definita, avendo viaggiato e soggiornato in pressoché tutte le principali corti italiane dell’epoca, un posto privilegiato nel panorama quattrocentesco è occupato da Leon Battista Alberti. Il suo rapporto col testo pliniano è stato certamente serrato e intenso, come si può dedurre dalle oltre 250 occorrenze della Naturalis Historia all’interno delle sue opere, siano esse citazioni dirette o più spesso riecheggiamenti – il dato è ricavabile dalla schedatura effettuata in occasione della mostra dedicata ad Alberti e alla sua biblioteca – e ciò non solo per quel che concerne il De re edificatoria e il De pictura, come sarebbe prevedibile, ma anche per il Theogenius, i Profugiorum ab erumna, le Intercenales, il breve opuscolo Villa e soprattutto i Libri de familia, in cui Plinio è addirittura citato come punto di riferimento per l’erudizione, laddove Leonardo Alberti (libro II, p. 103) si dichiara incapace di rispondere ai quesiti postigli, confessando la propria inadeguatezza e suggerendo di fare ricorso agli autori antichi, fra cui tra i latini, insieme a Cicerone, Varrone, Catone, Columella e Seneca, spicca anche Plinio. Lo speciale rapporto che l’artista intrattenne con Plinio è inoltre dimostrato dal fatto che di tutti i suoi libri, Alberti conferì alla Naturalis Historia un particolare valore lasciandola con specifico legato testamentario all’erede Giovanni di Francesco d’Altobianco e separandola in tal modo al resto della sua biblioteca, destinata insieme alle carte d’archivio a Bernardo Alberti.

Come si accennava prima, la menzione esplicita del grande autore classico è poca cosa rispetto al debito reale che Alberti contrae con la fonte, probabilmente perché l’artista desiderava marcare una distinzione profonda tra sé e il modello, specie se si considera l’intento teorizzatore di Alberti. Ciò è vero soprattutto per quanto concerne la pittura, poiché Leon Battista non ebbe in animo di scrivere una sorta di storia dell’arte sul modello pliniano, bensì un trattato teorico e per questo afferma di prendere a modello direttamente i più antichi esempi greci. Nonostante queste affermazioni di principio, i suoi debiti con la grande enciclopedia antica restano forti e indubitabili, specialmente quando teorizza la superiorità della pittura su tutte le arti e nel far questo i numerosi esempi ed aneddoti portati a supporto del proprio assunto sono direttamente presi da Plinio. Sempre da Plinio deriva l’importanza per il pittore di acquisire la conoscenza di molte e differenti discipline per arrivare poi alla conclusione che la pittura debba essere inclusa nel novero delle moderne arti liberali. Sul versante dell’architettura il rapporto con il modello pliniano si presenta analogo sul piano dell’esplicitazione della fonte – rare le citazioni dirette a fronte di una dipendenza largamente riconoscibile. Alberti mostra di condividere la visione pliniana dell’architettura fondata su principi utilitaristici e sui valori morali della vita civica; infatti, egli utilizza ampiamente Plinio insieme con altre fonti classiche, per presentare l’architettura come un processo sociale e storico ininterrotto a partire dall’antichità romana e condivide col grande classico il concetto che l’architettura pubblica debba essere improntata agli ideali della dignitas e dell’utilitas, mentre l’architettura privata dovrebbe evitare, attraverso la selezione di materiali appropriati, soluzioni in cui si ostenta il lusso a favore di una sempre sorvegliata e sobria eleganza. Plinio, inoltre, svolge un ruolo significativo nella riflessione albertiana relativa alla definizione dell’architetto come individuo dotato di ratio ovvero la capacità intellettuale che, egli sostiene, dovrebbe elevare l’architettura da disciplina meramente meccanica a vera e propria ars liberalis, in questo giungendo a conclusioni non dissimili da quelle del trattato dedicato alla pittura.

Altro artista profondamente influenzato dal testo pliniano fu Lorenzo Ghiberti, il quale nei suoi Commentarii – opera in tre libri rimasta incompiuta – oltre ad una storia dell’arte antica modellata sulla Naturalis Historia scrisse una serie di biografie di artisti celebri a partire da Giotto per terminare proprio con sé stesso. La dipendenza dal grande classico latino, per quanto manchi ancora uno studio sistematico in questo senso, è riscontrabile sia a livello concettuale – ad esempio, per la particolare attenzione che Ghiberti dedica agli aspetti economici dell’arte, perfino ai prezzi del mercato artistico – sia per temi più specifici come quello di utilizzare il criterio delle Olimpiadi quale scansione cronologica in luogo del calendario cristiano. Ma d’altra parte anche il più noto episodio della biografia di Ghiberti, il concorso per la commissione delle Porte del Paradiso del Battistero di Firenze (1400-1401), si svolse, per così dire, sotto l’egida pliniana, dal momento che tanto Palla di Nofri Strozzi quanto Matteo di Giovanni Villani, incaricati in qualità di specialisti delle humanae litterae per affiancare la giuria nella selezione dell’artista, stilarono criteri estetici per la valutazione delle opere dei partecipanti basati in larga parte sul testo della Naturalis Historia; ed è indubbia la familiarità che sia Strozzi sia Villani ebbero col testo pliniano, mentre resta in dubbio se Ghiberti possa avervi avuto accesso già prima di questa cruciale esperienza della sua carriera.

L’interesse suscitato nell’ambiente romano dal testo di Plinio si concentrò prevalentemente su aspetti di carattere antiquario e inerenti allo studio dei mirabilia Urbis allo scopo di sgomberare il campo dall’alone di mistero che avvolgeva ancora molti resti archeologici dell’antica Roma, come testimoniato sia dagli studi di Pomponio Leto e dai membri che gravitavano attorno alla sua Accademia, ma prima ancora dall’opera di Flavio Biondo e, non ultimo, da quella di Giovanni Tortelli, umanista e bibliotecario della Curia, il cui celebre trattato De orthographia denuncia in più punti debiti nei confronti dell’enciclopedia pliniana.

La generazione successiva, in cui tra gli allievi di Pomponio Leto spicca Andrea Fulvio, spostò decisamente il baricentro dell’interesse verso l’architettura, per cui, ad esempio, nelle Antiquitates Urbis di Fulvio il classico latino cessa di essere veicolo di informazioni che suscitano stupore e meraviglia e viene sottoposto ad un’attenzione più sobria e rigorosa, così da diventare fonte di informazioni anche pratiche e maggiormente dettagliate al fine di migliorare la comprensione e la descrizione delle rovine romane.

In linea con questa tradizione, ma rappresentandone in un certo senso l’apice, si pone l’opera di Fabio Calvo, artista proveniente dall’ambiente dell’Accademia pomponiana, amico e collaboratore di Raffaello: nel suo Antiquae urbis Romae cum regionibus simulachrum, sulla base del testo pliniano – come testimoniato dalle annotazioni autografe rinvenute in due copie della Naturalis Historia da lui possedute (BAV, R.I.II.999 = ed. Venezia, 1507; BAV, R.I.V.2247 = ed. Lione, 1510) – confronta la topografia della Roma antica attraverso quattro epoche distinte, adottando un approccio innovativo che, come recenti studi hanno dimostrato, sarebbe stato influenzato dalle idee raffaellesche.

Un altro significativo capitolo del Fortleben pliniano in ambito artistico è rappresentato dall’opera di Antonio di Pietro Averlino, meglio noto col nome di Filarete. Scultore di professione, celebre per le grandi porte bronzee realizzate per la cattedrale di San Pietro a Roma (1433-1455), nel suo Libro architettonico (1460-1464) affronta la disciplina a partire dal cruciale lavoro di Alberti, che mostra di avere assai ben presente. Progettata per essere composta in 24 libri, l’opera di Filarete descrive in modo analitico due città immaginarie, Sforzinda e Plusiapolis, e l’evoluzione della loro costruzione, inframezzando alla narrazione anche parti dialogiche che vedono coinvolti oltre all’autore, il committente e l’archietto. Lungi dal potersi definire un umanista, Filarete intendeva raggiungere l’audience più vasta possibile e a tale scopo ritenne opportuno non solo utilizzare il volgare, ma dotare l’opera anche di disegni e illustrazioni. Non è stato ancora dimostrato come Filarete possa aver avuto accesso ai classici ritenuti all’epoca fondamentali per la conoscenza, quali appunto Plinio, forse consultandoli nella biblioteca della corte di Pavia o piuttosto grazie alla mediazione dell’amico e umanista Francesco Filelfo, anch’egli di stanza presso la corte milanese negli stessi anni; è stato addirittura ipotizzato che la collaborazione tra i due non si limitasse alla segnalazione o al prestito di libri, ma che il Tolentinate abbia fornito anche una traccia per la composizione dell’opera. Del resto è altrettanto dibattuta la questione relativa alla effettiva capacità dell’architetto di fruire del testo direttamente dall’originale latino o non piuttosto attraverso epitomi volgarizzate, soprattutto in considerazione della complessità del testo pliniano che richiedeva ben più di una competenza linguistica di base. Uno degli aspetti più significativi del rapporto di Filarete con Plinio, e che lo differenzia da quello che Alberti intrattenne col grande classico, consiste nell’importanza attribuita alle rovine dei grandi monumenti antichi quale testimonianza della munificenza dei loro patroni. In questo senso, infatti, le descrizioni e i disegni degli edifici eretti a Sforzinda e a Plusiapolis – che occupano la parte più cospicua del trattato – riecheggiano il paradigma secondo cui i governanti acquistano fama e memoria imperitura proprio grazie alle grandi committenze architettoniche, specialmente quelle che si propongono di ridisegnare l’assetto di intere città.

Altra figura di spicco nel panorama dell’epoca fu l’architetto e ingegnere senese Francesco di Giorgio Martini, responsabile di alcuni dei più prestigiosi progetti dell’Italia centrale e settentrionale, quali il Palazzo Ducale di Urbino (1477-1482) e la cupola della Cattedrale di Milano (1490), nonché disegnatore e teorico di notevole levatura, tanto che nei suoi scritti riuscì a spaziare tra ambiti disciplinari assai diversi, occupandosi anche di ingegneria e di questioni militari. Il Trattato di architettura civile e militare segna uno snodo estremamente significativo, soprattutto in relazione al De re aedificatoria di Alberti, sia per ciò che concerne l’aspetto linguistico – scelse difatti il volgare invece del latino – sia per la presenza di illustrazioni, sia, infine, per il contenuto e l’assetto dell’opera, in cui i disegni che accompagnano il testo sono rivolti a proporre soluzioni multiple per ogni tema, caratterizzando l’invenzione architettonica di Francesco di Giorgio come ricca, realistica e fruibile anche per ulteriori rielaborazioni. Sebbene la sua opera ci sia giunta in uno stato piuttosto frammentario, risulta tuttavia chiaro che essa fu sottoposta a varie fasi redazionali, nelle quali la presenza del testo pliniano si intensifica negli stadi finali, mentre resta ancora da appurare se egli avesse posseduto una copia della Naturalis Historia da cui attingere o se i riferimenti al testo siano stati frutto di un processo puramente mnemonico esercitato su fonti secondarie. Nei Principi e norme necessarie e comuni, opera che risale alla fine del 1490, l’artista delinea i vari materiali utilizzati nell’architettura civile e militare a partire dal marmo e poi seguendo un ordine che ricalca molto da vicino quello della sezione del libro XXXVI della Naturalis Historia dedicata alle pietre. Se si volesse individuare un tratto peculiare dell’opera di Francesco di Giorgio rispetto ad Alberti e a Filarete, bisognerebbe sottolineare che mentre i due illustri predecessori avevano attinto dall’opera pliniana prevalentemente racconti di meraviglie naturali, Francesco adottò un approccio più pratico, specie per ciò che riguarda i materiali, omettendone le eventuali proprietà favolose, ma presentandoli piuttosto nel contesto di cave locali, di foreste o altri ambienti facilmente individuabili come risorse che i patroni e gli architetti – il pubblico privilegiato a cui la sua opera si rivolge – avrebbero potuto realisticamente impiegare nei loro progetti.

Approfondimenti

Olivetti, S. 1987. “La Historia Naturalis (XXXV, 116-117) di Plinio il Vecchio, fonte per la decorazione della Loggia del Belvedere di Innocenzo VIII.” Storia dell’arte 59: 5-10.

Conti, A. 1988-1989. “Andrea Mantegna, Pietro Guindaleri ed altri maestri nel ‘Plinio’ di Torino.” Prospettiva 53-56: 264-77.

Pierguidi, S. 2002. “Botticelli and Protogenes: an Anecdote from Pliny’s Naturalis Historia.” Source 21,3: 15-8.

Benigni, P. 2005. “I documenti della biografia albertiana: ciò che sappiamo e ciò che resta da fare.” In Leon Battista Alberti: la biblioteca di un umanista, a cura di R. Cardini, con la collaborazione di L. Bertolini e M. Regoliosi, 37-8 e scheda n. 12. Firenze: Mandragora.

Bert, M. 2005. “Alberti et Pline: l’éloge de la peinture.” Albertiana 8: 227-38.

Cardini, R. a cura di, 2005. Leon Battista Alberti: la biblioteca di un umanista, con la collaborazione di L. Bertolini e M. Regoliosi. Firenze: Mandragora.

Bulgarelli, M. et al., a cura di, 2006. Leon Battista Alberti e l’architettura. Cinisello Balsamo: Silvana.

Carrara, E. 2011. “Plinio e l’arte degli Antichi e dei Moderni. Ricezione e fortuna dei libri XXXIV-XXXVI della Naturalis Historia nella Firenze del XVI secolo (dall’Anonimo Magliabechiano a Vasari).” In Pline l’Ancient à la Renaissance. Transmission, réception et relecture d’un encyclopédiste antique (Actes du colloque international Besançon 25-28 mars 2009). Vol. 1, 367-81. AIHS 61,1-2, 166-167 (juin-décembre).

Blake McHam, S. 2013. Pliny and the Artistic Culture of the Italian Renaissance. The Legacy of the Natural History. New Haven and London: Yale University Press.

Bert, M. 2014. “Entre refus et emulation Alberti face à l’Histoire naturelle de Pline dans le ‘De picture’.” Albertiana 17: 53-93.

Fane-Saunders, P. 2016. Pliny the Elder and the Emergence of Renaissance Architecture. New York: Cambridge University Press.

§.3.3. Il volgarizzamento di Cristoforo Landino: tra politica culturale e avanguardia lessicografica

L’imponente opera di traduzione intrapresa da Cristoforo Landino ebbe una durata sorprendentemente breve, giacché iniziò verosimilmente nella primavera del 1474 ed era certamente terminata il 20 agosto del 1475, come si evince dalla lettera di Niccolò Bendedei, ambasciatore di Ercole d’Este a Firenze, inviata proprio in quella data in patria, in cui si menziona l’opera di Landino come già conclusa. Il volgarizzamento fu commissionato all’umanista di Pratovecchio dal re Ferdinando d’Aragona che intendeva inviarlo in dono a Carlo Temerario, duca di Borgogna, in occasione del fidanzamento tra il proprio figlio, Federico d’Aragona, e Maria di Borgogna, erede unica di Carlo. Questa committenza di alto rango è documentata dai due manoscritti di dedica oggi conservati a El Escorial (Real Biblioteca de San Lorenzo, h I 2 [libri 19-37] e h I 3 [libri 1-18]), nei quali sono state rintracciate correzioni autografe dell’autore.

L’anno successivo (1476) l’opera fu stampata in 1000 esemplari dal tipografo veneziano Nicholas Jenson, grazie all’intervento di Girolamo Strozzi, il quale pagò al Landino 50 fiorini d’oro, ma va da sé che l’impresa dello Strozzi da sola non sarebbe stata sufficiente a supportare finanziariamente un’opera così imponente, anche per la tiratura di copie previste, per cui la dedica a Ferrante d’Aragona dovette sicuramente avere anche uno scopo economico che andava al di là del compenso per l’autore del volgarizzamento e per l’allestimento dei codici di dedica.

Clicca qui per maggiori informazioni

Non è difficile intuire i motivi che spinsero l’umanista di Pratovecchio ad accettare l’ardua impresa di volgarizzare un testo che si presentava irto di difficoltà sintattiche e morfologiche, nonché di scogli lessicali difficili da superare (per non parlare della scarsa affidabilità del testo latino di cui allora si disponeva). Oltre ad essere una delle più importanti, se non la più importante, enciclopedia del sapere antico, la ragione è senza dubbio da ricercarsi nell’interesse che Landino nutriva per lo sviluppo e il potenziamento del volgare: come si evince dalla prolusione al corso da lui tenuto intorno al 1467 sui Rerum vulgarium fragmenta di Petrarca, la lingua fiorentina era una delle più ricche dal punto di vista lessicale e godeva di una prestigiosa reputazione derivantegli dall’opera delle Tre Corone; successivamente, tuttavia, al volgare aveva nuociuto la penuria di scrittori che lo illustrassero con la loro opera. La consapevolezza della superiorità della lingua fiorentina – e con essa della politica e della cultura in senso più lato – è presente difatti nel proemio al volgarizzamento indirizzato a Ferdinando d’Aragona, a cui viene riconosciuto il merito di aver fatto sì che Plinio diventasse da latino fiorentino, in tal modo permettendo a tutti coloro che erano ignari della “grammatica” di accedere ad un’opera cruciale per il sapere; ma con tale operazione appariva anche chiaro che si veniva a stabilire il primato culturale di Firenze nel panorama europeo, per cui il fiorentino assurgeva al rango di lingua veicolare della cultura e per questo fruibile da tutti i dotti italiani e stranieri. L’operazione di Landino, in ultima analisi, è da inscriversi nell’ambito della strategia di politica culturale laurenziana che caratterizzò l’epoca del Magnifico fino alla sua morte.

Per Landino l’esegesi del testo classico non passò mai attraverso la via della ricerca filologica o erudita, né attarverso la meticolosa analisi dei riferimenti storici, poiché l’opera costituiva un vivo modello, soprattutto retorico e stilistico (ma anche etico, come nel caso di Virgilio e di Dante), che si offriva al modemo scrittore, affinché divenisse oggetto di imitazione. L’attitudine del Landino nei confronti dell’ipotesto pliniano rispecchia questa scelta di campo: egli, infatti, non sottopose mai l’originale latino a sua disposizione ad un vaglio critico, neppure quando esso presentava mende talmente gravi da impedire una traduzione dotata di senso compiuto. A ciò si aggiunga che, non di rado, anche laddove il testo latino era corretto, il Landino incorse in gravi fraintendimenti, sovente tali e di tale natura da far sorgere dubbi sull’identità del volgarizzatore.

Ma a dispetto dei suoi limiti e degli errori, a volte grossolani, e nonostante le aspre critiche che si attirò, soprattutto da parte dell’umanista napoletano Giovanni Brancati, si può affermare che la traduzione pliniana di Cristoforo Landino sia pienamente riuscita nell’intento di accrescere la ricchezza semantica del fiorentino, dotando la lingua volgare di quel lessico specialistico che ancora le mancava per competere a pieno titolo con le lingue classiche e costituire, anzi, un’alternativa di pari dignità. Infatti, sebbene manchino studi specifici sull’argomento, già da alcuni primi spogli effettuati a campione è possibile verificare che molti termini tecnici – in particolare per il lessico zoologico, ittico e botanico – si trovano attestati per la prima volta proprio nel volgarizzamento landiniano e spesso risultano perfino assenti dai lessici e dizionari di riferimento. Il lavoro pionieristico di Landino eseguito a livello lessicografico costituisce indubitabilmente uno dei aspetti di maggior rilievo dell’opera, che offrì un valido punto di riferimento anche a Poliziano, il quale nelle Recollectae al corso sulla Naturalis Historia ricorse proprio all’impiego di volgarismi corrispondenti ai termini latini come strumento interpretativo del testo pliniano.

Approfondimenti

Gentile, S., a cura di 1974. Caio Plinio Secondo, La ‘Storia Naturale’ [Libri I-XI] tradotta in «napolitano misto» da Giovanni Brancati. Napoli: s.i.t.

Fubini, R. 1995. “Cristoforo Landino, le Disputationes camaldulenses e il volgarizzamento di Plinio: questioni di cronologia e di interpretazione.” In Studi in onore di Arnaldo d’Addario, a cura di L. Borgia et al. Vol. 2, 535-57. Lecce: Conte.

Antonazzo, A. 2010-2011. “I codici di dedica del volgarizzamento pliniano di Cristoforo Landino: una revisione autografa.” SMU 8-9: 343-65.